伙伴技能的选择直接影响战斗效率和团队协作效果。伙伴技能大致分为输出型、防御型、辅助型及均衡型,需根据角色定位和战斗需求进行针对性搭配。输出型技能侧重高伤害爆发,适合快速解决战斗的场景;防御型技能以减伤和控制为主,适合持久战或保护核心角色;辅助型技能包含治疗和增益效果,能提升团队容错率;均衡型技能则兼顾攻防,适用性较广但缺乏专精优势。选择时需优先分析伙伴的先天属性倾向,避免技能与基础属性冲突。

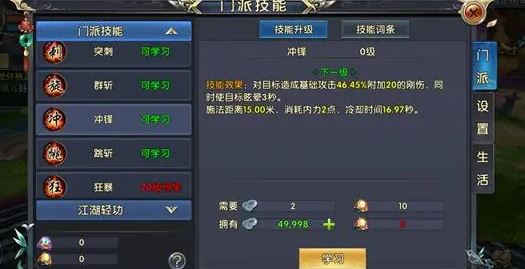

技能之间的协同效应是选择时的核心考量。部分技能存在连携机制,例如先手控制类技能可衔接后续爆发伤害,或群体增益技能配合范围攻击实现收益最大化。需注意技能冷却时间和内力消耗的平衡,避免出现输出真空期或资源短缺。技能覆盖范围(单体/群体)需与队伍阵型匹配,例如前排伙伴更适合扇形或直线范围技能,而后排伙伴可选择远程定点技能。技能等级提升会强化基础效果,但不会改变机制本质,因此初期选择时应以技能机制适配性为优先。

战斗场景的差异性要求玩家动态调整技能组合。PVE环境中,面对高血量敌人时需侧重持续输出和生存能力,可选择附带吸血或护盾效果的技能;PVP对抗中则更重视先手控制和爆发,需配备打断或沉默类技能。部分特殊玩法(如限时挑战或生存模式)对技能有特定需求,例如需要高频位移技能规避机制,或依赖净化类技能解除负面状态。需根据常参与玩法类型预先规划多套技能方案,而非固定单一配置。

高阶技能书和培养材料获取难度较高,应优先强化核心技能而非平均分配。对于主力伙伴,建议将其标志性技能升至当前阶段上限;次要技能保持基础等级即可。技能突破带来的质变效果(如增加作用目标数或附加特殊状态)值得重点投入,但需评估实战价值是否匹配资源消耗。临时替换技能会损失部分培养进度,因此长期稳定的技能组合更利于资源高效利用。

训练场可模拟不同技能组合的伤害输出、控制时长等关键指标,但实际战斗中的变量更多。建议记录组队副本或竞技场中的技能释放成功率、作用覆盖率等实证数据,通过对比分析逐步优化配置。版本环境变化可能导致技能强度波动,需保持配置方案的灵活性以应对可能的战术迭代。